为坚定文化自信,赓续荆楚文脉,唱响“长江之歌”,7 月 25 日至 30 日,湖北大学曼城联合学院楚峡荆韵实践团队赴宜昌秭归开展“三下乡”实践活动。团队通过沉浸式体验峡江皮雕非遗技艺、探访屈原故里、参观三峡水下移民博物馆,在实践中探索 “保护中利用、活化中传承” 的文化发展路径,以青年力量为荆楚文脉注入时代活力。

图1:实践队成员与非遗传承人朱富康合影

指尖技艺对话千年文脉:峡江皮雕的守正创新

在屈原故里非遗小巷的峡江皮雕馆内,团队成员跟随省级非遗传承人朱富康,用刻刀在皮革上勾勒出卷草纹与古楚元素图案。“传统皮雕讲究‘七分刀工三分染色’,每一道刻痕都要顺着皮革肌理走。” 朱富康一边示范,一边展示融合现代审美的个性化作品 —— 以花草为灵感的皮雕钟表。

图2:皮雕非遗传承人正在示范

在“敲纹”的核心步骤,朱富康向实践队成员介绍了多种纹样:锁边纹、水波纹、网格纹……“敲纹前要先把皮革打湿,敲纹时注意用力均匀,图案的选择可以由心排布,但重点讲究审美。这样才可以敲出匀称美观的图案。”朱富康一边演示一边向成员讲解步骤,随后让成员们单独尝试敲纹。

一锤一打中,卷草纹跃然皮革上,这是老辈传下来的图样,像极了三峡的回水。成员将卷草纹和水波纹结合,“由心”的纹样也正说明了“老纹样能生新韵”的传承活力。尝试皮雕过程中,实践队成员和朱富康交流发现,每一个皮雕作品背后都有他不同的创意图案。他说:“老手艺不怕变,就怕断。每次创新都可能给皮雕带来不同的风韵。”队员们亲手体验,深刻体会到这项起源于战国时期的技艺如何通过 “纹样创新” 实现蜕变。

新时代发展车轮滚滚向前,如今非遗技艺到了“酒香也怕巷子深”的年代,好的技艺需通过弘扬才可得发展。团队成员左安安向朱富康提议:“我们可将形式创新,不仅把您今天传授的皮雕技艺制作为短视频上传至社交媒体,还通过用皮雕技艺制作文创书签的方式,推广给我们身边的同学,让大家更多地了解这项非遗技艺。”同时朱富康也介绍,他正尝试将古楚绘画图案转化为皮雕纹样,通过“传承+创新”,让古老花纹被展现在现代日用品上。团队成员刘芷如感叹:“立足传统,敢于创新,我看到了非遗与未来对话的无限可能。人人为弘扬非遗技艺努力,非遗终会涌立时代浪尖而不倒。”

图3:实践队成员刘芷如进行纹样转刻

屈原故里寻根:从诗歌楚韵到精神传承

进入秭归地界便可看到“路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”的石刻标语。探寻荆楚文化的第二站实践队来到了屈原故里。穿过屈原祠前的 “求索” 牌坊,团队在馆藏的战国时期 “楚式青铜敦” 前驻足 。“屈原的诗歌里,藏着整个先荆楚文化的密码。” 当地文化学者郑承志指着展柜中楚简上的 “巫风” 记载解释,楚地文化中 “神人交感” 的浪漫特质,正是屈原创作《离骚》“上下而求索”的精神源头。

在秭归县非遗保护中心,团队发现现代端午习俗中处处可见先荆楚文化的印记:包粽子的苇叶需用长江边的 “楚泽芦”,龙舟竞渡的号子调式源自楚地 “扬歌”。“屈原将先楚的自然崇拜、家国情怀升华为精神符号,而我们今天的每一项习俗,都是对这份遗产的鲜活传承。”参与实践的左安安感叹道。

图4:实践队成员熊楚妍通过讲解了解屈原传说

水下移民故址见传承初心:从历史延续到当代担当

实践最后一站,团队走进三峡移民水下博物馆。在全息投影展厅内,沉于江底的秨归老县城轮廓渐次清晰:青砖黛瓦的楚式马头墙、刻有 “楚风” 字样的商铺门板、居民家中带有卷云纹的陶瓮…… 这些被特殊技术保护的遗存,完整留存着峡江地区荆楚民俗的物质印记。

图5:三峡移民水下博物馆中复刻旧居

“移民搬迁时,我们先对老县城的楚式建筑构件编号存档,再通过数字建模永久保存。”博物馆工作人员指着一组移民口述史影像说,1994 年移民搬迁中,有船工带着祖传的楚式橹具辗转四省,只为让后代记得 “祖辈驾船闯峡江的模样”,这让队员们深受触动。

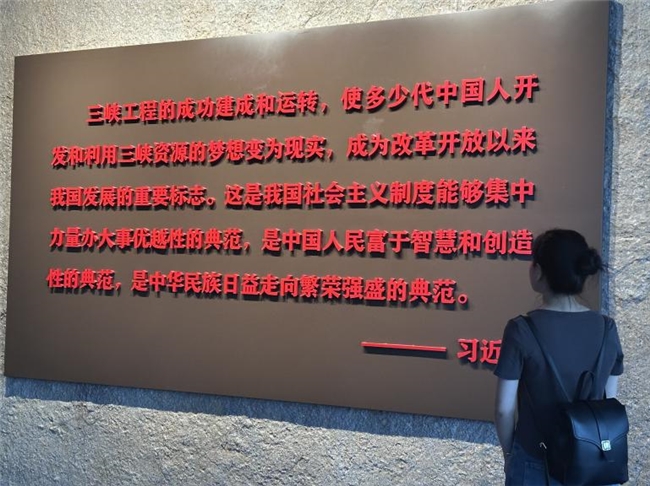

图6:实践队成员左安安品味三峡精神

“原来传承不只是守护古老技艺,更是记录当下如何续写文脉。” 团队成员熊楚妍总结道。从峡江皮雕的技艺传承与创新,到屈原故里的精神文明延续,再到三峡移民水下博物馆的AI投屏展示,通过此次三下乡实践,团队成员明白荆楚文化中“坚韧包容”的精神内核,始终在时代变迁中生生不息。这也恰是让荆楚文化在“保护过去、记录现在、连接未来”中永葆活力的要义。(袁子煜)